Hochwasserbassin

Zu Beginn der 1990er-Jahre kamen das Naturschutzamt (Frank Uwe Tidick), die Stadtentwicklungsbehörde (Traute Müller) und die Umweltbehörde (Dr. Fritz Vahrenholt) auf eine Idee. Im Oktober 2026 soll damit begonnen werden, die Idee endlich umzusetzen.

Das Projekt Hochwasserbassin ist einerseits ein Teilprojekt des Hamburger Groß-Projektes Alster-Bille-Elbe Grünzug (und in dessen Rahmen ein Projekt des Bebauungsplan Hammerbrook 9) und es ist andererseits Teilprojekt im städtebaulichen Bundesprojekt Mitte machen. Eine Fotostrecke vom Start bis zum Ende des Alster-Bille-Elbe Grünzug findet ihr hier (auf der externen Seite nach unten scrollen).

Die Fläche des Hochwasserbassin erstreckt sich vom südlichen Ende des Bürogebäudes Berliner Bogen bis zur Bille - sie umfasst die Fläche des ehemaligen Stoltenparks, eine ehemalige Fläche der Hamburger Wasserwerke und die Fläche des ehemaligen Recyclinghofes der Stadtreinigung.

Die Rasenfläche neben dem Berliner Bogen ist Privateigentum und stellt die nördliche Spitze des ehemaligen Stoltenparks dar - die Fläche südlich davon bis zur Bille gehört der Stadt Hamburg und wurde an verschiedene Träger verpachtet.

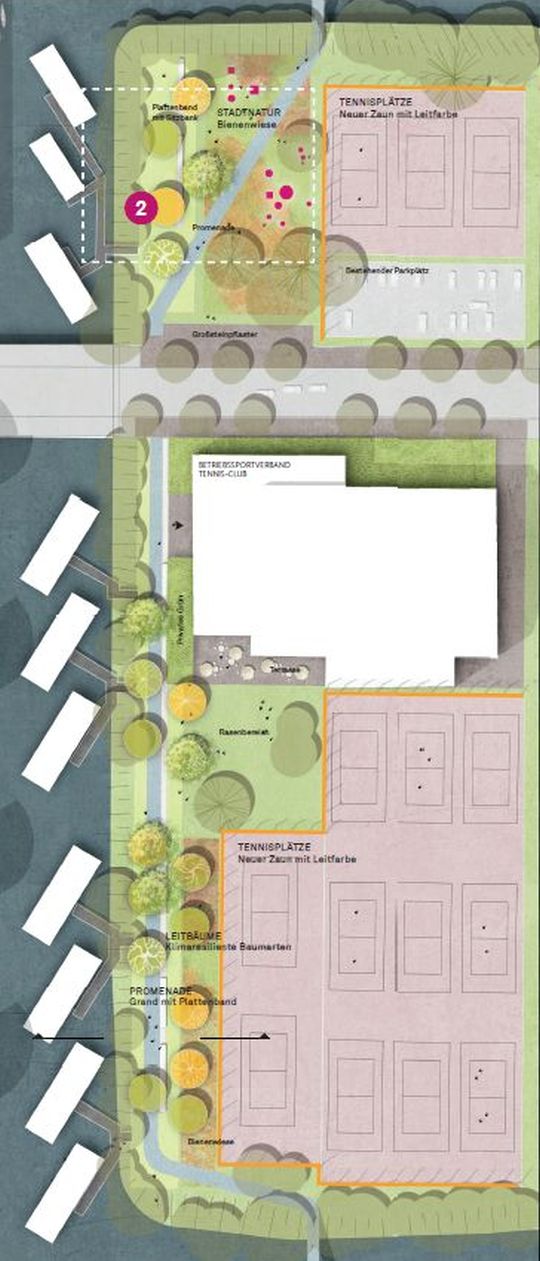

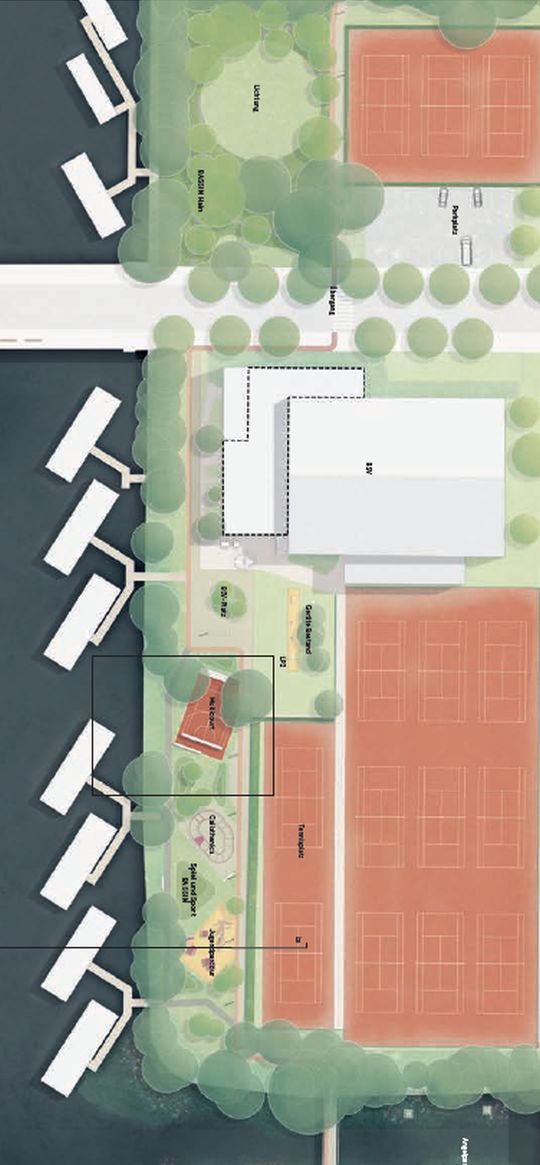

Von Norden kommend direkt unter/hinter dem Berliner Bogen befindet sich der in 2024 renovierte Fußballplatz, die Oskar-Keßlau-Sportanlage. Die nach dem Kanalübergang folgende Tennisanlage ist bis 2041 an den Betriebssportverband verpachtet - dieser Flächenabschnitt plus die Flächen bis zur Bille werden im Rahmen des Bundesprojektes Mitte machen im Form des Teilprojektes Sport und Bewegungsraum im Park am Hochwasserbassin bearbeitet. Für das Teilprojekt stehen Bundes- und Landesmittel in Höhe von 7 Mio. Euro zur Verfügung (ursprünglich 5,8 Mio.).

In der Projektbeschreibung wird das Fachamt Management des öffentlichen Raumes des Bezirksamts Mitte als zuständig für die Projektsteuerung benannt. Zusätzlich gibt es den oben erwähnten Bebauungsplan Hammerbrook 9, dessen Zuständigkeit beim Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung liegt. Übergreifend involviert ist die BUKEA (ehemals Umweltbehörde) und bei der ehemaligen Fläche der Wasserwerke mischt die Kulturbehörde mit. Schließlich gibt es noch engagierte Hamburger Bürger (von manchen als "zivilgesellschaftliche Akteure" bezeichnet), die eine wichtige Rolle für die Entwicklung des beplanten Areals spielen.

Auf unserem Teilabschnitt sollte die Realisierung des Grünzug-Projektes laut Senatsmitteilung vom 04.02.2020 im Jahr 2023 starten. Im Dezember 2020 nannte das Bezirksamt Mitte dann das Jahr 2024 als Starttermin. Dieser Termin wurde auf der Sitzung des Ausschusses für Sozialraummanagement am 09.12.21 bestätigt. Aber auch der Termin wurde nicht eingehalten. Inzwischen ist der Start für den Oktober 2026 geplant.

Parallel zu den gärtnerischen Arbeiten, die dann im Rahmen des Grünzug-Projektes starten und die Beseitigung von vier kanalseitigen Tennisplätzen bedeuten (Plätze 1, 2, 9 und 14), wird ein Energie-Unternehmen damit beginnen, eine Fernwärme-Leitung zu verlegen. Dafür wird ein Erdaushub bei den mauerseitigen Tennisplätzen notwendig sein (Plätze 5, 8, 13 und 18). Wenn die Fernwärme-Arbeiten beendet sind, wird die Bahn die mauerseitigen Plätze 8, 13 und 18 als Weg für den Verkehr ihrer Baufahrzeuge benötigen, um den Austausch der Südkanalbrücke vorzubereiten. Weitere Details zu den Bauarbeiten der Deutschen Bahn findet ihr hier.

Unser Teilabschnitt bis zur Süderstraße

Nachdem es bereits in 2009 eine Auslobung gab, wurde in 2022 erneut ein Wettbewerb eröffnet - er war "als nicht-offener einphasiger freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb mit freiraumplanerisch-städtebaulichem Ideenteil mit anschließendem VgV-Verhandlungsverfahren ausgeschrieben." (Quelle: Auslobung, S. 73) Am 11. Januar 2023 gab es für eingeladene Interessierte aus dem Kreis der Werkstatt-Teilnehmer*innen die Möglichkeit, die eingereichten Entwürfe der Bewerber beim BSV in der Wendenstraße anzuschauen. Wer wollte, konnte auf Kärtchen Kommentare zu einzelnen Entwürfen schreiben; diese sollten dann vom Preisgericht gesichtet und ggf. berücksichtigt werden. Das Preisgericht trat am Tag darauf von 9 bis 18 Uhr in den Räumen der Hamburger Handwerkskammer am Holstenwall zusammen. Es wurden drei Sieger gekürt.

Den ersten Preis gewann das atelier le balto - Atelier für Landschaftsarchitektur. An dieser Stelle sei angemerkt, dass das atelier le balto bereits 2019 für ein Vorprojekt gearbeitet hat. Den zweiten Preis gewann das Team von Bruun & Möllers, und der dritte Preis ging an das Büro TREIBHAUS Landschaftsarchitektur. Die prämierten Entwürfe sowie alle weiteren eingereichten Wettbewerbsentwürfe wurden vom 27. Januar bis 24. Februar 2023 beim Betriebssportverband in der Wendenstraße 120 ausgestellt - sie hingen an den Wänden des Ganges zwischen Tennishallen-Eingang und den Umkleideräumen. Als Akteur des vorausgegangenen Beteiligungsverfahrens hat sich unser Vorsitzender erlaubt, ausgewählten Personen der BUKEA, der Abteilung Stadtgrün sowie des Projektes Mitte machen einen Vorschlag mitzuteilen.

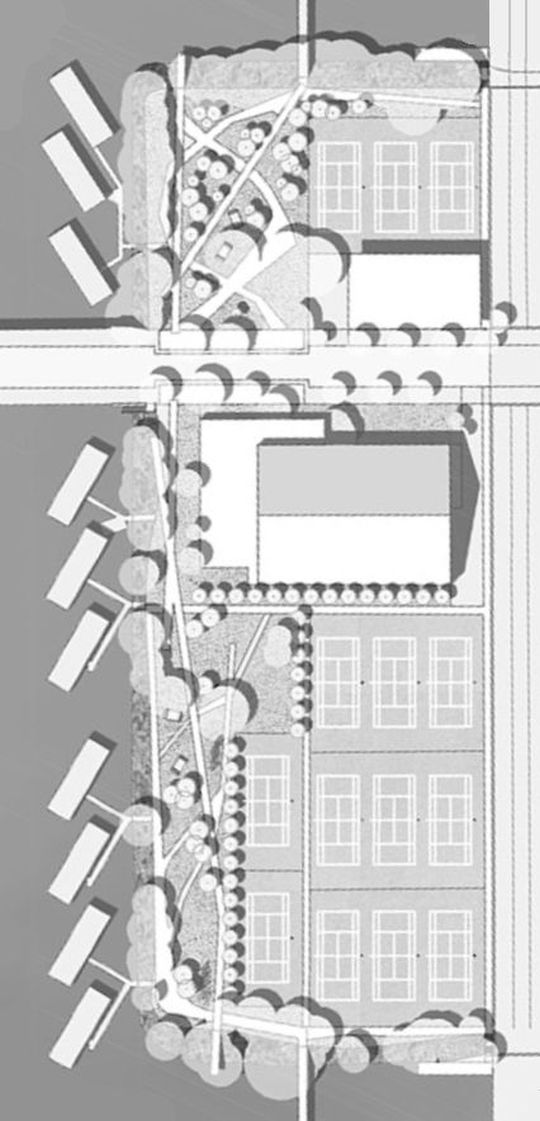

Es folgen nun Ausschnitte aus den Siegerentwürfen, die das Gelände der Tennisanlage betreffen (in der Reihenfolge 1., 2. und 3. Sieger):

Dem Wettbewerb vorgelagert war ein öffentliches Beteiligungsverfahren.

Im Januar 2022 hat die Stadt Hamburg die Verfahrensbegleitung an das büro luchterhandt & partner vergeben. Das Beteiligungsverfahren wurde von den Mitarbeiter*innen des Büros im Mai und Juni 2022 durchgeführt. Am 17. Mai war die Auftaktveranstaltung (Doku 1a und 1b), am 2. und 3. Juni folgten die Werkstädten 2 und 3 (Doku 2a und 2b) und am 24. Juni war dann die Abschlussveranstaltung (Doku 3a, 3b und 3c). Das bei den Werkstätten entstandene Umgebungsmodell brachte Folgendes für unseren Bereich hervor:

In der Konzeptbeschreibung steht dazu:

"Im Fokusraum 3 wird ein Teil der momentan vom BSV verwalteten und bespielten Tennisfläche im Zuge der Planung für andere Nutzungen frei. Die Gruppe möchte diese Flächen als Ruhe- und Entspannungsort stärken. In diesem Bereich herrscht ein störendes Geruchsproblem, dass vermutlich von den Sielanlagen von Hamburg Wasser kommt und eine Beseitigung geprüft werden sollte.

Die Ideen der Gruppe sind eine Graffitiwand entlang des Weges zu platzieren, die von beiden Seiten nutzbar ist, Sitzmöglichkeiten in Richtung Kanal zu platzieren („Verwunschene Bank“) und Nischen zum Entspannen zu ermöglichen. Weitläufige Rasenflächen sollen für Sport- und Bewegungsangebote dienen, die relativ frei angeeignet werden könnten. Hier sind auch Angebote wie Slack-Line oder Boule-Spiele denkbar, die beim BSV ausgeliehen werden könnten." (Quelle: Dokumentation Nutzungskonzepte und Prüfaufträge zu den Werkstätten 2, 3 & 4, Seite 14)

In der Konzeptbeschreibung steht dazu:

"Gruppe 4 hat sich mit dem Wegfall zweier Tennisplätze des BSV beschäftigt und möchte die freiwerdende Fläche zur Verbreiterung des Weges zu einem „Boulevard“ nutzen. Hier sollen Orte mit hoher Aufenthaltsqualität und Blickbeziehungen zum Wasser entstehen, sodass Nutzende sich erholen können und den „Kopf frei kriegen“ (z.B. während der Mittagspause). Direkte Zugänge zum Wasser sind aufgrund der Hausboote nicht möglich, aber Rückschnitte der Sträucher und Büsche könnten direkte Blickbeziehungen zum Wasser ermöglichen.

Das Outdoor-Sportangebot des BSV kann durch eine Tischtennisplatte erweitert werden. Momentan gibt es nur eine Tischtennisplatte auf dem Alten Recyclinghof, die sehr hoch frequentiert ist. Auch das Gastronomie-Angebot des Betriebssportcasinos kann in der Planung des Raums mitgedacht werden und als Anlaufstelle dienen. Es sollten aber auch niedrigschwelligere Angebote, beispielweise für Jugendliche in Form eines Kiosks, bedacht werden." (Quelle: Dokumentation Nutzungskonzepte und Prüfaufträge zu den Werkstätten 2, 3 & 4, Seite 17)

In der Konzeptbeschreibung steht dazu:

"Die Gruppe 5 beschäftigt sich mit dem Bunker als prägendes Element des Ortes im Fokusraum. Eine Idee ist, die Topografie des Bunkers (ca. 2 Meter Höhe von Straßenniveau) zu nutzen und außenliegend eine Sitztreppe zu integrieren. Ein Großteil der Fläche muss aufgrund der Sielanlage von Hamburg Wasser versiegelt bleiben und kann als Aufführungs- und Kulturort in Zusammenhang mit der Sitztreppe gedacht werden. Auch eine kleine Skate-Anlage sei aufgrund der bleibenden Versiegelung denkbar, müsse aber mit den Hausbooten zusammengedacht werden (Lärm).

Weil das Ufer an nord-westlicher Ecke relativ flach abfällt, entsteht ein natürlicher Zugang zum Wasser, der bereits jetzt als Erholungsort und Badestelle für Hunde genutzt werde. Dieser soll in seiner Verwunschenheit erhalten bleiben und kann als „malerischer Platz für frisch Verliebte ebenso wie als Ort für „Angler“ zu verschiedenen Situationen und Tageszeiten genutzt werden." (Quelle: Dokumentation Nutzungskonzepte und Prüfaufträge zu den Werkstätten 2, 3 & 4, Seite 20)

Wasserseitig gibt es neben unserer Tennisanlage viele Hausboote. Neben dem südlichen Teil der Tennisanlage gibt es die gleichförmigen Floating Homes. Am nördlichen Ende der Tennisanlage gibt es drei individuelle Hauboote - mit einem Klick auf das folgende Foto gelangt ihr zu einem Spiegel-Artikel, der euch das Innere von zwei der drei Hausboote zeigt:

(Copyright: OpenStreetMap)

Für die insgesamt 14 Hausboote ist im Rahmen einer wasserrechtlichen Sonderregelung eine auf 30 Jahre begrenzte Nutzung vorgesehen (bis 31.12.2042 bzw. in Teilen bis 31.12.2044). (Quelle: Auslobung, 33)

Abschließend sei ein wichtiger Hinweis bezüglich Sport genannt, der sich auf Seite 67 des Konzpetpapieres Mitte machen - Sport, Bewegung und soziale Infrastruktur im Hamburger Osten findet:

"Die Zugänglichkeit und Erlebbarkeit des Wassers ist heute im Verlauf des Hochwasserbassins nur an wenigen Stellen möglich. Das größte Potential für die Zugänglichkeit der Ufer besteht im südlichen Teilabschnitt zwischen Bullerdeich und Bille sowie an den Uferabschnitten am Mittel- und Südkanal. Ziel des Projekts ist, das vorhandene vereinsgebundene Angebot durch weitere sportive Nutzungsangebote für die Bewegung und den informellen Sport im öffentlichen Raum zu ergänzen. Der vorhandene durchgängige Weg entlang der Sportanlagen soll als verbindende grüne Promenade und Aufenthaltsraum qualifiziert werden und neue öffentliche Nutzungsangebote für Sport und Bewegung aufnehmen und wo möglich Zugänge zum Wasser für weitere wasserbezogene sportive Nutzungen schaffen. Die Umgestaltung der Sportflächen ist nicht im Antrag enthalten, die Vereine sollen jedoch bei der Anleitung der Nutzungsangebote eingebunden werden." (eigene Hervorhebung)

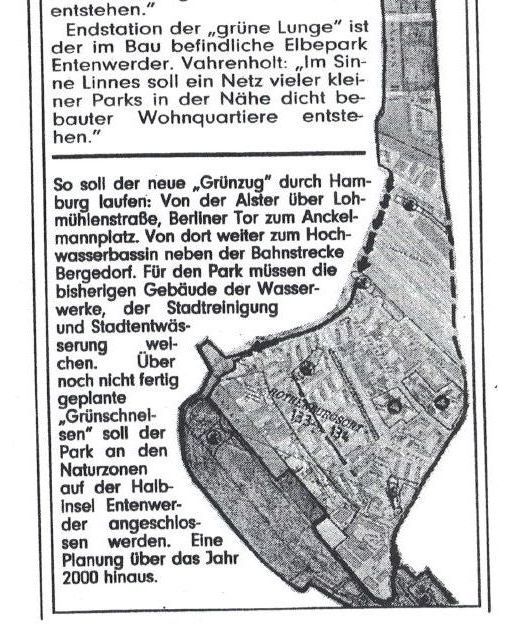

Zur Historie des Alster-Bille-Elbe Grünzug

Wie eingangs erwähnt, entstand die Idee zu Beginn der 1990er Jahre:

Anfang September 1993 drang zunächst als Gerücht zum BSV, was schnell Gewissheit wurde: die Stadtentwicklungsbehörde und die Umweltbehörde entwickelten seit rund zwei Jahren Pläne für einen Park, der die Alster mit der Elbe verbinden sollte. Das Sportgelände sollte in eine Grünzone mit Bäumen und Sträuchern, Fahrrad- und Wanderwegen umgestaltet werden. Im Rahmen dieser Pläne wurde die Verlagerung der BSV-Sportfläche erwogen. Zugleich gab es nach der Wiedervereinigung Deutschlands den Plan, die Bundesbahn-Strecke Hamburg-Berlin auszubauen, was ein zusätzliches Fernbahngleis für den Berlin-Verkehr neben den S-Bahn-Gleisen und damit eine Bahndammerweiterung notwendig machte – das sollte zunächst den Wegfall von fünf Tennisplätzen nach sich ziehen. Es führte schließlich zu einer Verkleinerung der Gesamtfläche des Tennisplätze-Areals, die Zahl der Tennisplätze blieb erhalten.

Die damalige 2. Vizepräsidentin der Bürgerschaft und Abgeordnete der GAL, Ulla Bussek, machte sich vor Ort ein Bild und stellte im Oktober 1993 eine detaillierte schriftliche Anfrage an den Senat. Die Antworten waren für den Betriebssportverband allerdings zu ungenau.

Die Sportanlage wurde mit öffentlichem Geld gefördert und es lag ein Pachtvertrag mit Gültigkeit bis 2014 vor. Ein Abriss der Sportanlage und der Bau eines neuen Sportgeländes an einem anderen Standort würde ebenfalls aus öffentlichen Mitteln finanziert werden müssen. Eine Verlagerung der Sportanlage hätte voraussichtlich mindestens zehn Millionen Mark gekostet. Das sieht nach einer schlechten Kosten-Nutzen-Rechnung aus. Insbesondere wo gerade die Umkleide- und Duscheinrichtungen für die Tennishalle erneuert wurden.

Zudem gab es keine geeignete Freifläche in Zentrumsnähe, so dass man an die Stadtgrenze oder ins Umland hätte ausweichen müssen. Das war für den damals 73.388 Mitglieder zählenden Betriebssportverband eine Horror-Nachricht, weil ja gerade die Zentrumsnähe die Attraktivität dieses Standortes ausmachte. So versuchte der damalige Vorsitzende Claus Günther Bauermeister alles, um eine Verlagerung des Standortes zu vermeiden. Behördlicherseits wurde zwar beschwichtigend mitgeteilt, dass ein Alternativ-Standort in City-Nähe liegen würde und die Realisierung des Vorhabens noch Jahre dauern würde, doch wirkte das wenig beruhigend.

Ein übergeordnetes Argument der Behörden war, der Park sei ein Projekt für die Allgemeinheit während der BSV ja lediglich nur eine Interessengruppe vertreten würde. Der BSV seinerseits verwies darauf, dass seine Mitgliederzahl eine sehr große Interessengruppe darstelle und er keinen Widerspruch zu dem Interesse der Allgemeinheit sehe. Die offene Frage war nun, wie ein Kompromiss aussehen könnte. Im weiteren Verlauf der Verhandlungen auf politischer Ebene spielten der Direktor des Sportamtes, Heiner Widderich, der selbst ein tischtennisspielender Betriebssportler war, wie auch Frau Bussek von der GAL, der für den Sport zuständige Innensenator Werner Hackmann und sein Amtsnachfolger Hartmuth Wrocklage eine wichtige Rolle. Schließlich wurde ein Kompromiss gefunden, der den Erhalt der Tennisanlage sicherte.

Das Grünzug-Projekt der Stadt ging in eine erste Wettbewerbsphase, doch ruhte es dann für viele Jahre. Zu Beginn dieses Jahrzehnts wurde es dann wiederbelebt als Hamburgs neue grüne Magistrale. Die Stadt Hamburg verbindet die Grundideen von Fritz Schumacher (Oberbaudirektor von Hamburg (1909-1933)), Gustav Oelsner (Bausenator und Stadtbaurat in Altona (1924-1933)) und Oskar Linne (Gartenbaudirektor (1914-1933)) mit einem Grün-Konzept. Unsere Sportanlage befindet sich auf einem Teilabschnitt, des Gesamtbereiches Hochwasserbassin.

Den sich von Norden nach Süden erstreckenden Gesamtbereich Hochwasserbassin kann man als Wegscheide/Trennlinie zwischen Reich und Arm betrachten.

Zusätzlich gibt es die Süderstraße als Trennlinie zwischen Sport und Kultur. Also nördlich der Süderstraße befinden sich die Sportanlagen und südlich der Süderstraße befindet sich die Fläche, in die die Kulturbehörde involviert ist und daran anschließend südlich des Bullerdeich die Fläche des Alten Recyclinghofes, für die sich die BUKEA (früher Umweltbehörde) gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Akteuren engagiert - an diesem südlichen Zipfel soll es auf der entstehenden Parkfläche auch vereinsungebundene offen zugängliche Sportangebote geben.

Die treibende Kraft für die Aktivitäten auf der Fläche des Alten Recyclinghofes scheint behördlicherseits die Vision des Endzustandes in voraussichtlich 2030 zu sein, während engagierte Bürger mit finanzieller Unterstützung der BUKEA bereits in 2019 begannen, die Fläche für sich nutzbar zu machen. Einen Hinweis für die Bedeutsamkeit der aktuell noch grauen Stein- und Betonfläche an der Südspitze des Areals findet sich in einem guten Überblicksartikel zur historischen Entwicklung des Projektes Alster-Bille-Elbe Grünzug.

„Der Bereich am Hochwasserbassin ist ein wichtiger Baustein für die Entwicklung des Alster-Bille-Elbe Grünzugs. Hier soll ein neuer Park geschaffen und eine Brücke über die Bille gebaut werden; und somit stand dieses Gebiet besonders im Fokus von PARKS.

Hier arbeitete PARKS im ersten Jahr zusammen mit dem Betriebssportverband, Kulturelles Neuland e.V., dem Plattenpresswerk Martin Sukale, dem Atelierhaus Bullerdeich, dem Unternehmensverband IG City Süd, der Stadtreinigung Hamburg, mit Künstlerinnen weiterer Atelierhäuser, der Schule Phorms Campus, Stammgästen der Traditionskneipe Deichklause, der Künstlerinnengruppe ZOLLO, HALLO: Radio, der Wohnunterkunft Friesenstraße, der Caritas und weiteren einzelnen Nachbarinnen."

(Quelle: Reflexionsbericht 2019 der Arge HALLO: Parks)

„Ziel ist es, eine tragbare Vision für PARKS zu entwickeln, die sowohl lokal spezifisch als auch auf andere Kontexte übertragbar sind. Im Austausch zwischen Nachbarschaften, Politik und Verwaltung sollen neue Formen der Aushandlung im öffentlichen Raum gefunden werden. Ausgehend von dem Verständnis, dass die Nachbarinnen selbst das beste lokale Wissen mitbringen, soll dieses in die langfristige räumliche Planung nachhaltig Eingang finden."

(Quelle: Projektbeschreibung)

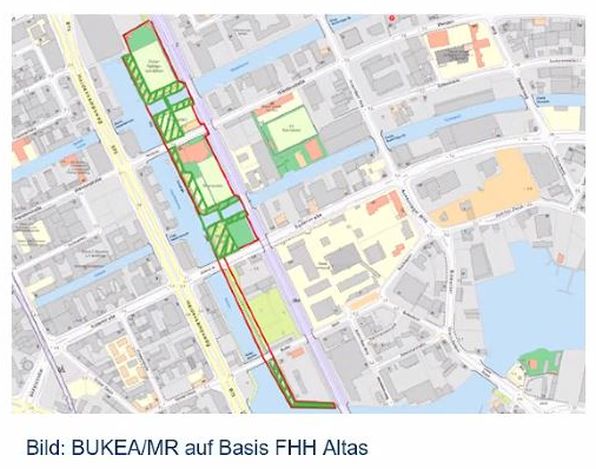

Der Bereich, der beplant wird, ist auf folgender Grafik rot umrandet (Betrachtungsraum) und grün schraffiert (zu bearbeitende Flächen):

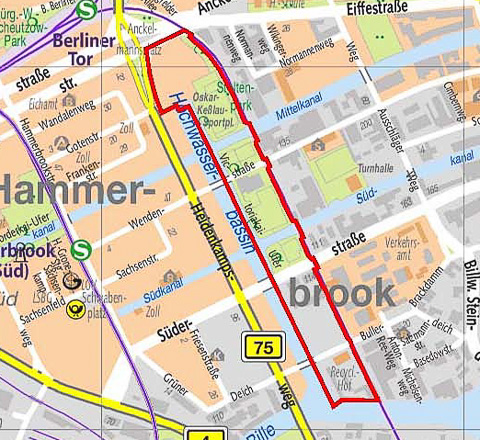

Unsere Fläche ist zusätzlich Teil des Bebauungsplan Hammerbrook 9:

Dazu wird gesagt:

"Der überörtliche Grünzug wird entsprechend seiner Funktion als öffentliche Grünfläche festgesetzt. Der Masterplan sieht auf diesen Flächen neben einem Boulevard entlang des Hochwasserbassins einen Künstlercampus, einen Biotophain, eine Spielwiese mit einer Skateboardanlage und unterschiedlich begrünte Freiflächen vor. Die vorhandenen Sportanlagen des Betriebssportverbandes (Tennisplätze, Fußballplatz und Sporthalle mit Restaurationsbetrieb) werden teilweise umstrukturiert und im Bebauungsplan als Flächen für Sport- und Spielanlagen ausgewiesen." (Quelle)

Vergleichen wir die obige Grafik mit der davor, so fällt folgender Unterschied auf:

Südlich der Süderstraße ist in der linken Grafik nur ein schmaler Streifen umrandet, während es rechts eine Fläche ist. Das liegt daran, dass die Grafiken sich auf zwei unterschiedliche Projekte beziehen (links: Grünzug-Projekt, rechts: Bebauungsplan Hammerbrook 9). Da es aber große Schnittmengen in beiden Projekten gibt und der Bund im Rahmen des Modellvorhaben Mitte machen eine beachtliche finanzielle Unterstützung für das Teil-Projekt Hochwasserbassin zugesagt hat, wird die Stadt beide Projekte im Rahmen des Modellvorhabens abarbeiten.

Die linke Grafik zeigt südlich der Süderstraße eine Grünfläche, die in der rechten Grafik grau ist. Das folgende Bild zeigt, dass beides zutrifft:

(Quelle: Google Earth)

Dieses grüne Areal war bis zur Jahrtausendwende der Betriebshof der Hamburger Wasserwerke. Es war geplant, die Gebäude abzureißen, doch bildete sich eine Initiative von Kunst- und Kulturschaffenden, die dieses Areal nutzen wollte. Mit Unterstützung der kurz zuvor als zentrale Fördereinrichtung für die Kultur- und Kreativwirtschaft gegründeten Hamburg Kreativ Gesellschaft (in 2025 feierte sie ihr 15jähriges Bestehen) wurde ein Konzept entwickelt, welches ab 2012 für zunächst 20 Jahre tragen soll und die beiden Gebäudezüge an der Süderstraße einer neuen Nutzung zuführte. Der Gebäudezug am Bullerdeich fand erst 2016 zu seiner neuen Bestimmung. Was 2006 mit dem Bebauungsplan Hammerbrook 9 begann, mit dem "der in diesem Bereich verlaufende Teilabschnitt des Alster-Elbe-Grünzugs gesichert werden" soll, wurde später durch eine Entscheidung der Kulturbehörde ergänzt, mit Hilfe von Gebäudesanierungen die Entwicklung eines Kreativquartieres zu fördern, das im Bereich zwischen der Süderstraße und Bullerdeich entstanden ist.

Zum Projekt Hammerbrook 9 gehört auch das Areal des ehemaligen Recyclinghofes der Hamburger Stadtreinigung

(Quelle: Google Earth)

wovon der linke schmale Grünstreifen zusätzlich zum Grünzug-Projekt gehört. Ein gutes Foto des Areals findet sich hier.

Wie oben bereits erwähnt, arbeitet PARKS bereits seit einigen Jahren mit der BUKEA (früher Umweltbehörde) an einem Konzept für die Einbindung dieses südlichen Areals in den Grünstreifen. Mit finanzieller Unterstützung der BUKEA wurde die betonierte Fläche des Alten Recyclinghofes aufgebrochen, um dort Begrünungs- und Nutzungsideen umzusetzen. Auf einer Webseite der Stadt Hamburg heißt es sogar, das Areal des Alten Recyclinghofs sei "das Herzstück seiner Entwicklung zu einer attraktiven und durchgängigen Parkanlage am Wasser im Hamburger Osten. [...] Im Jahr 2020 erhielt das Projekt eine Anerkennung beim Bundespreis Stadtgrün in der Kategorie „Gemanagt“. Der vom Bundesinnenministerium ausgelobte Preis hatte das Projekt für seinen besonders intensiven beteiligenden Ansatz unter 237 eingereichten Projekten prämiert." (Quelle)

Die jüngste Initiative startete am 27.09.2024 mit einem Aktionstag, der übergeordnete Leitsätze und Perspektiven für die Nutzung und Mitgestaltung erarbeiten sollte, wobei als nächster Schritt die Entwicklung unterschiedlicher Träger-Szenarien für den Alten Recyclinghof vorgesehen war. Zentrale Frage war dabei, wie im Rahmen eines selbstverwaltenden Konzeptes Aufgaben und Verantwortlichkeiten verteilt werden können. Welche Rolle spielen Bezirk und BUKEA in Zukunft und welche Finanzierungsmöglichkeiten ergeben sich? Für diese Themen wurde am 06.12.2024 ein Workshop durchgeführt (Dokumentation), für den die BUKEA bis Ende 2026 die AG urban catalyst und die Bechler Kollaborationsberatung beauftragt hat.

Was hier passiert, kann als ein umfassendes Projekt der Quartiers- und Stadtentwicklung betrachtet werden - so heißt es in der Abschlussbemerkung der Workshop-Dokumentation: "Dieses Szenario kann einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger und kooperativer Parkprojekte in ganz Hamburg leisten. Die Teilnehmer*innen waren sich einig, dass das vorgestellte Modell ein großes Potenzial für die Verbesserung der städtischen Grünflächen hat und eine zukunftsorientierte Strategie darstellt. Die für den alten Recyclinghof gedachte Struktur kann als erster Prototyp einer lokalen ko-produktiven Parkgemeinschaft in Hamburg funktionieren."

Das Areal des Alten Recyclinghofes, auf dem im Rahmen des von der BUKEA unterstützten Projektes Teilbereiche der Asphaltfläche aufgebrochen wurden, hat bislang nur eine kleine Grünfläche ergeben, doch soll sich das bis 2030 ändern. Geplant ist, weite Teile der Beton-/Steinfläche wie auch die darunter liegende schadstoffbelastete Erde abzutragen. Am Ende soll dann neue Erde aufgeschüttet werden, so dass ein "Sonderpark" entsteht.

Die damit verknüpfte juristische Kernfrage betrifft die Zuständigkeit für den dann entstandenen "Sonderpark" - wird der Park vom Bezirksamt verwaltet, oder wird die Fläche an eine Betreiber-Gemeinschaft verpachtet. Die aktuellen Akteure sind:

Hochwasserbassin e.V.

Verein für Skateboardkultur e.V.

Im März 2025 wurde den Akteuren ein Fragebogen zugesendet, der bis zum 06.04.2025 beantwortet werden sollte. Die Ergebnisse dienen der Weiterentwicklung des Betreiberkonzeptes - am 19.09.2025 fand der nächste Workshop dazu statt. In der Einladung zum Workshop heißt es: "In den letzten Monaten haben wir intensiv intern mit der Stadt Hamburg – (BUKEA und Bezirk Hamburg-Mitte) – an Möglichkeiten und Stellschrauben für das Betreiberkonzept getüftelt. Wir möchten in diesem Workshop unsere Ergebnisse aus den letzten Monaten und den aktuellen Stand des Betreiberkonzepts vorstellen und mit euch weiterentwickeln."

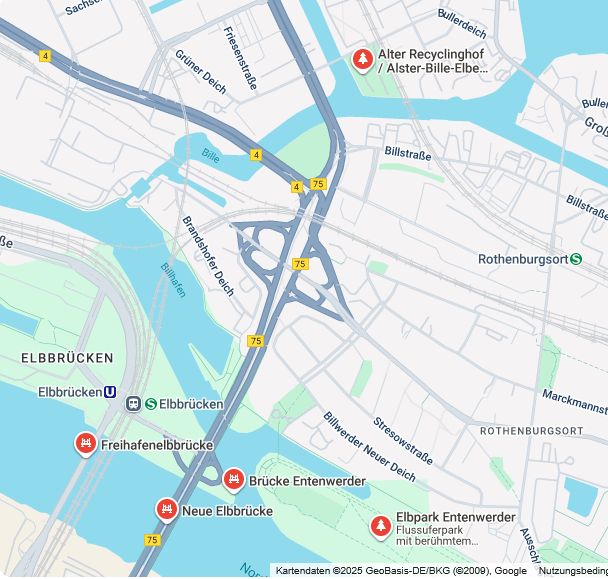

Von dem irgendwann zu einem Park ergrünten Alten Recyclinghof soll dann eine Brücke über die Bille zum Gewerbegebiet des Neuen Huckepackbahnhofs führen:

(Quelle: arbos Freiraumplanung)

(Quelle: BUKEA)

Überqueren wir die Brücke zum Gewerbegebiet, ist es noch ein ganzes Stück bis wir den Elbpark Entenwerder erreichen:

(Quelle: Google)

Der Elbpark Entenwerder ist das südliche Ende des Alster-Bille-Elbe Grünstreifens. Dort wurde bereits in der ersten September-Woche 2025 eine wichtige Brücke für Fußgänger und Radfahrer eingesetzt, die ab Mitte 2026 nutzbar sein soll und dann die Hafencity mit Rothenburgsort verbindet.

Abschließend sei auf Sportbauten hingewiesen, die in der Nähe entstehen sollen: zum einen eröffnet in 2026 der Sports-Dome, und zum anderen soll in den 2030ern der seit vielen Jahren angedachte Elb-Dome eröffnen, für den schließlich eine realisierungsfähige Baufläche beim Huckepackbahnhof Rothenburgsort gefunden wurde (bereits in 2013 gab es einen intensiven Workshop zu diesem Standort, als der Elb-Dome noch nicht im Gespräch war für diese Fläche; hier die Endfassung zum Workshop).